Partie 2 sur 4 : Le buisson ardent

¶

¶

✤ ✤ ✤ ✤ ✤

¶

Dans l’article introductif de cette série, nous avons expliqué qu’il existe, dans l’histoire de l’Église et la théologie chrétienne, essentiellement trois positions sur la légitimité des images de Dieu : L’iconodoulie, qui voue un culte aux images de Dieu et qui n’a aucun fondement scripturaire (c’est-à-dire biblique) ; L’iconoclasme modéré, qui accepte certaines images de Dieu sous certaines conditions et qui est la position ayant le meilleur appui scripturaire ; Et enfin l’iconoclasme radical, qui rejette l’absolue totalité des dites images mais qui bénéficie d’un piètre appui scripturaire malgré qu’il jouisse d’antécédents substantiels – quoique pas unanimes – dans la littérature réformée historique.

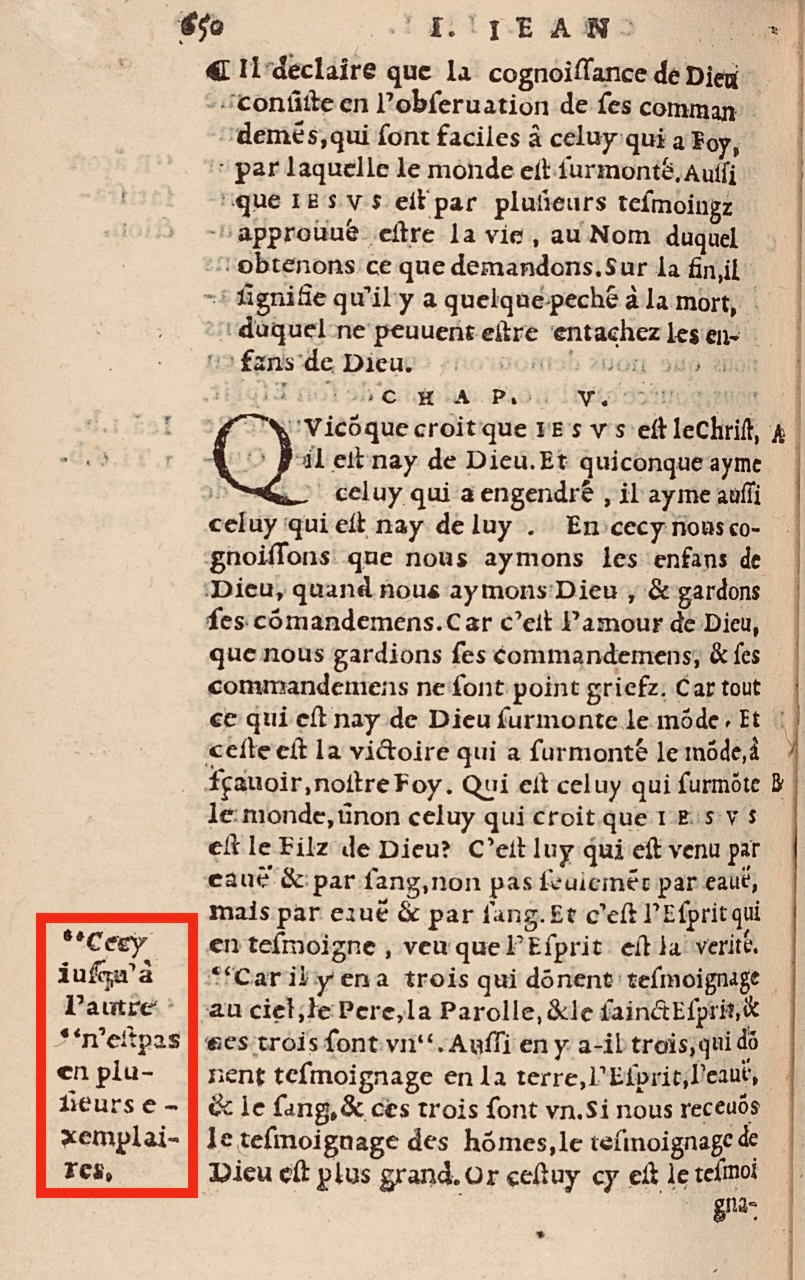

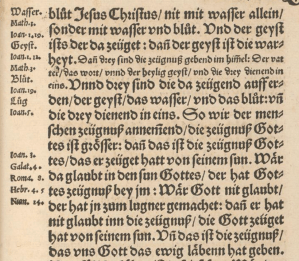

Le tableau-synthèse ci-dessous résume ces trois positions classiques en reproduisant des citations sélectionnées parmi les textes d’autorité les plus anciens et les mieux autorisés pour chaque position (téléchargement direct ici) :

¶

✤ ✤ ✤ ✤ ✤

¶

Passons maintenant au vif du sujet, qui retiendra notre attention dans le présent article ainsi que dans les deux prochains de cette série : Les nombreux exemples d’images de Dieu non-cultuelles (habituellement des reproductions artistiques de théophanies bibliques) dans la tradition théologique réformée.

¶

Théophanie (buisson ardent) sur le sceau des Églises réformées de France (reconstitué), qui fut officiellement adopté au 12ème Synode national des Églises réformées de France à Vitré en Bretagne en 1583 :

¶

Image de Dieu (buisson ardent) sur le sceau officiel du Synode général de l’Église réformée de France en 1872 :

¶

Image de Dieu sur l’emblème officiel de l’Église réformée de France pendant une partie du XXème siècle :

¶

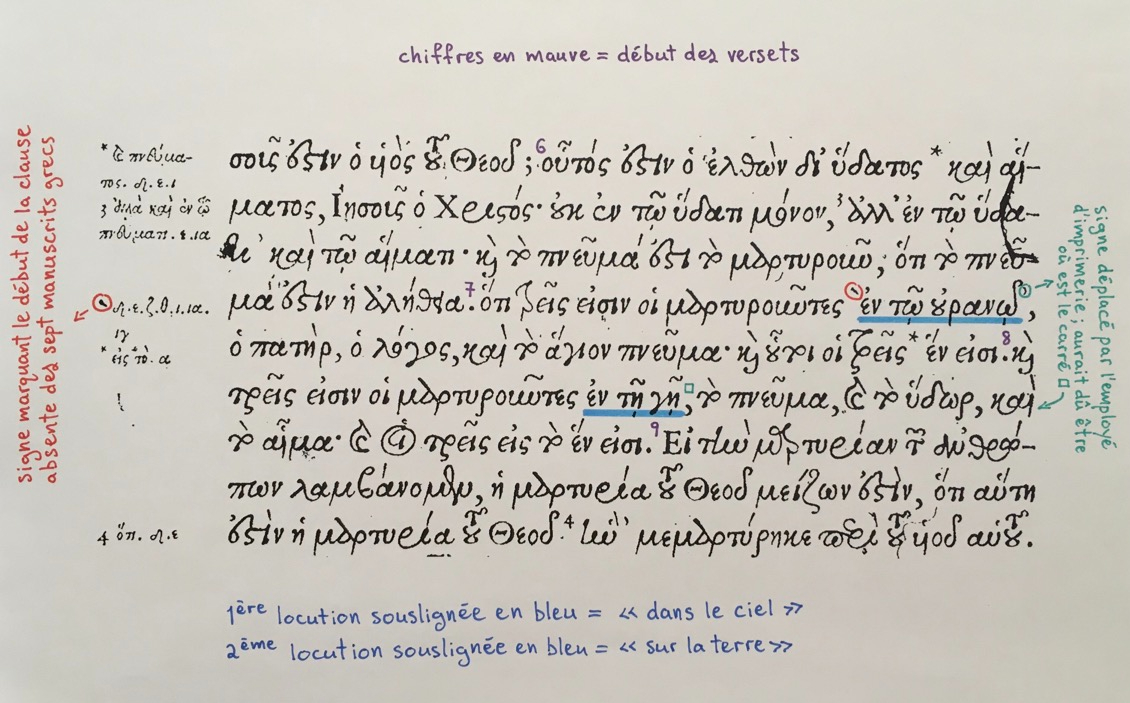

Certains zélateurs modernes de l’iconoclasme radical nient que cette représentation du buisson ardent sur le sceau des Églises réformées de France soit une image de Dieu. Ils invoquent, comme argument, qu’Exode 3:2 énonce que « L’ange de l’Éternel lui apparut [à Moïse] dans une flamme de feu, au milieu d’un buisson … » (S21). Ainsi, si l’on suit les traductions modernes, cette théophanie avait la configuration d’une poupée russe : Il y aurait eu un ange dans une flamme dans un buisson. Conséquemment, l’omission d’un ange sur le sceau réfuterait l’assertion voulant que ce sceau porte une image de Dieu. L’inclusion d’une figure simili-angélique dans une autre représentation artistique réformée de cette théophanie (dans la Bible de Zürich de 1531), viendrait conforter cette argumentation.

Or, ce raisonnement est faible sur les plans linguistique et historique.

Dans texte hébreu d’Exode 3:2, les quatre mots traduits par « dans une flamme de » dans la plupart des Bibles françaises modernes ne correspondent qu’à un seul vocable : labbâh (בְּלַבַּת־). L’élément principal de cette locution, c’est les trois lettres du milieu (racine לַבָּה / forme nominale לַבַּת) qui signifient « flamme ». La 1ère lettre à droite (préposition בְּ) signifie « dans », « avec », « par » ou « en », dépendamment du contexte. Le 5ème symbole à gauche (le signe de liaison ־) est une sorte de trait d’union qui connecte le mot à la fin duquel il est placé avec le mot suivant (ici ’esh, אֵשׁ, « feu ») ; il est donc adéquatement traduit en français par le mot « de » dans la séquence « flamme de feu ». (Collectif, Ancien Testament interlinéaire hébreu-français, Éditions Bibli’O, 2007, p. 179 ; Thom Blair, Hebrew-English Interlinear ESV Old Testament, Crossway Books, 2013, p. 129-130 ; Andrew Bowling, Theological Wordbook of the Old Testament, Vol. 1, Moody Press, 1980, p. 467 et 469.)

Ce choix de traduction – observable dans la totalité des Bibles protestantes françaises modernes – de cette préposition בְּ de la locution בְּלַבַּת־ en Exode 3:2, est très discutable. En effet, c’est le contexte qui détermine s’il est préférable de traduire cette préposition par « dans », « avec », « par » ou « en ». (Jacob Weingreen, Practical Grammar for Classical Hebrew, Oxford University Press, 1959, p. 26-28 ; Id. et Paul Hébert, Hébreu biblique : Méthode élémentaire, Beauchesne Éditeur, 1984, p. 34-36.) Penchons-nous maintenant sur ce contexte.

Traduire ce segment d’Exode 3:2 par « dans une flamme » induit à penser que l’Ange de l’Éternel était à l’intérieur de la flamme de feu, ce qui est inapproprié. Il est invraisemblable que Moïse ait vu un ange physique tel que nous le concevons ordinairement (un être ayant un corps humain avec des ailes d’oiseau et des vêtements blancs). L’idée d’un ange physique dans le feu dans le buisson s’accorde mal avec le fait que Moïse s’étonne de ce que le buisson ne brûle pas mais ne s’étonne aucunement de ce qu’un supposé ange physique ne brûle pas (alors que s’il avait été là, il aurait « dû » brûler lui aussi, puisque les anges-créatures ne sont pas invincibles). Par conséquent, l’expression « Ange de l’Éternel » n’est ici qu’une désignation littéraire de la Seconde personne de la Trinité.

Traduire ce segment d’Exode 3:2 par « avec une flamme » est tout aussi inapproprié, puisque cela induit à penser que l’Ange de l’Éternel était à côté de la flamme dans le buisson, ce qui est inadmissible pour la raison sus-évoquée.

Traduire la préposition בְּ de la locution hébraïque בְּלַבַּת־ d’Exode 3:2 par le mot français « par » est le choix optimal, puisque ça veut dire que l’Ange de l’Éternel revêtait la forme ou l’apparence de la flamme de feu, et c’est précisément ça qui doit se déduire du contexte immédiat. Traduire בְּ par « en » est aussi acceptable puisqu’ici « en » peut s’interpréter comme voulant dire la même chose que « par » ; nous y reviendrons.

Michael Houdmann, qui détient un baccalauréat/licence en études bibliques et deux maîtrises en théologie, est d’avis qu’il n’y avait pas d’ange physique au sens ordinaire du terme : « Dieu est apparu à Moïse sous la forme d’un buisson ardent et lui a dit exactement ce qu’il voulait qu’il fasse » (source) ; « le feu brûlant dans le buisson était la forme de l’Ange de l’Éternel qui “lui est apparu [à Moïse] en des flammes de feu” » (source). Le chrétien israélien Joshua Vine, dont la langue maternelle est l’hébreu, explique que « l’Ange de l’Éternel se manifeste par une flamme. […] Donc, l’Ange de l’Éternel se révèle au moyen d’une flamme » (source).

Comme l’enseigna le théologien réformé Richard Charles Sproul (1939-2017), puisque le feu brûlait par lui-même et n’utilisait pas le buisson comme combustible, la théophanie est la flamme de feu surnaturelle. Alors la bonne distinction ici est entre l’ange-feu et le buisson, et non entre l’ange physique imaginaire et le buisson + le feu. (R.C. Sproul, Moses and the Burning Bush, Ligonier Ministries, 2018, 105 p.)

Qu’en était-il des exégètes du XVIème siècle ? François Vatable (1495-1547) est un érudit chrétien français du XVIème siècle qui donna des cours d’hébreu au Collège de France à Paris et rédigea plusieurs commentaires en latin sur différents livres de la Bible. Il collabora étroitement avec les réformateurs Lefèvre d’Étaples (à la tête du fameux Cercle de Meaux) et Robert Estienne (imprimeur officiel du Roi de France ultérieurement relocalisé à Genève). « Vatable fut le restaurateur de l’étude de la langue hébraïque en France » (source).

Les commentaires et les notes de cours de Vatable n’existant qu’en latin, je ne peux guère les analyser directement. J’ai donc demandé à deux agents conversationnels propulsés par intelligence artificielle (ChatGPT le 19-02-2025 puis Grok le 23-02-2025) si Vatable pensait que l’Ange de l’Éternel était séparé et distinct de la flamme de feu, ou si cet Ange était assimilable à la flamme de feu dans le sens où il avait pris la forme de cette flamme.

La réponse de ChatGPT est catégorique :

« Vatable semble pencher pour une unité entre l’ange et la flamme dans ce passage. […] Il considère que l’ange n’est pas un être séparé de la flamme, mais que la flamme de feu elle-même est l’image visible de la présence divine. Autrement dit, l’ange de l’Éternel prend la forme de la flamme dans ce passage pour manifester la sainteté et la majesté de Dieu de manière tangible et compréhensible pour Moïse. La flamme devient un moyen par lequel l’ange (c’est-à-dire la présence de Dieu) se fait voir. […]

Selon Vatable, il n’y a pas de dissociation entre l’ange et la flamme. L’ange de l’Éternel est identifié avec la flamme de feu dans ce passage, ce qui signifie que la flamme elle-même est une manifestation visible de l’ange qui représente Dieu. En d’autres termes, l’ange et la flamme sont intimement liés et l’ange apparaît sous la forme du feu.

Vatable semble donc considérer que l’ange de l’Éternel et la flamme de feu sont indissociables dans ce passage. Il n’y a pas de distinction nette entre l’ange et la flamme, car l’ange prend précisément cette forme de feu pour se manifester à Moïse. La flamme devient un moyen visuel de la présence divine, et l’ange de l’Éternel est effectivement assimilé à cette flamme dans la théophanie décrite. »

La réponse de Grok est plus nuancée mais conduit essentiellement à la même conclusion :

Dans ses notes sur ce verset, Vatable ne semble pas trancher explicitement entre une distinction stricte ou une assimilation totale [entre l’Ange et la flamme], mais son approche philologique suggère qu’il privilégiait une lecture où l’Ange est l’agent actif de la révélation, utilisant la flamme comme un signe ou un vecteur. […] Vatable ne semble pas avoir considéré l’Ange comme strictement séparé de la flamme au sens d’une entité extérieure manipulant un phénomène indépendant, ni comme totalement assimilé à elle au point de perdre son identité propre. […]

[Selon Vatable,] la flamme est le médium de la manifestation plutôt qu’une équivalence ontologique avec l’Ange. […] Cependant, Vatable ne rejette pas totalement l’idée d’une assimilation symbolique. Dans la tradition exégétique, le feu qui ne consume pas le buisson est souvent interprété comme une métaphore de la présence divine — immanente mais non destructrice.

[Toujours selon Vatable,] Moïse aurait perçu un phénomène visuel – une flamme surnaturelle qui ne consume pas le buisson – et, dans ce phénomène, l’Ange de l’Éternel se serait rendu perceptible, sans que l’Ange lui-même ne soit nécessairement un ‹ ange physique › avec des contours définis ni une flamme anthropomorphisée. »

Je me permets d’en déduire que Vatable, tout en étant sobre et prudent dans son travail exégétique, n’enseignait pas l’existence d’un ange physique au sens ordinaire en Exode 3:2. Est-ce pertinent pour éclairer le sceau des Églises réformées de France arborant un buisson ardent ? Puisque Vatable est officiellement demeuré catholique jusqu’à son trépas (malgré que les papistes de la Sorbonne et du Parlement l’aient persécuté), nous pourrions penser qu’il n’eut qu’un impact négligeable sur la compréhension de cette théophanie qu’eurent ses compatriotes protestants du XVIème siècle. Nous aurions tort. C’est François Vatable qui a fourni à Clément Marot la traduction des Psaumes que ce dernier utilisa pour composer ses 50 Psaumes de sa 1ère itération du Psautier huguenot et qui « les lui expliqua lui-même mot à mot » (source) ; c’est notamment pour cela que Théodore de Bèze qualifia Vatable de « guide » (source).

De surcroît, c’est François Vatable qui fut le professeur d’hébreu de Jean Calvin au Collège de France (alors appelé Collège royal) à Paris en 1531-1533 ! (Albert-Marie Schmidt, Jean Calvin et la tradition calvinienne, Éditions du Seuil, 1957, p. 20 ; Douglas Kelly, « The Catholicity of Calvin’s Theology », Tributes to John Calvin, Presbyterian & Reformed Publishing, 2010, p. 196.) L’érudition de Vatable eut donc une influence profonde et durable dans les milieux réformés français.

Cela se perçoit dans l’approche de Jean Calvin sur cette question. Tout d’abord, il convient de remarquer que la traduction française d’Exode 3:2 que Calvin utilise dans son Commentaire sur les cinq livres de Moïse (1564) se lit précisément : « Et l’Ange du Seigneur s’apparut à luy du milieu d’vn buiſſon, en flamme de feu, & il regarda : & voici le buiſſõ ardoit en feu, & ne se cõſumoit point. » Ici, l’utilisation du mot français « en » pour traduire la préposition hébraïque בְּ est plus prudente que les traductions modernes qui traduisent par « dans » car elle évite d’exprimer de manière univoque que l’ange était à l’intérieur du feu et peut se comprendre comme référant à l’état de l’ange. (Certains pourraient rétorquer qu’avant le XVIIIème siècle, le mot « en » était plus fréquemment utilisé dans le sens de « dans » qu’aujourd’hui, ce qui n’est pas faux, mais le fait demeure que le mot « en » avait un champ sémantique plus large que le mot « dans » dès les XVI-XVIIèmes siècles.) Cette traduction était certainement approuvée par Calvin, comme l’atteste la Bible qu’il avait lui-même révisée en 1546.

De plus, la ponctuation de cette traduction de 1564 n’est pas anodine : L’insertion d’une virgule entre le mot « buiſſon » et les mots « en flamme de feu » aide à distancer le buisson et la flamme ; elle facilite aussi l’articulation entre l’ange et la flamme — et incidemment l’identification de la flamme à l’ange.

Ensuite, les commentaires eux-mêmes : Une lecture attentive des commentaires de Calvin sur Exode 3:1-5 (page 20, page 21 et page 22 de l’Harmonie de la Loi) permet de constater que le réformateur de Genève n’affirme nulle part que l’Ange de l’Éternel intervenu au buisson ardent avait l’apparence extérieure d’un « ange » au sens classique du terme (physionomie humaine, grandes ailes d’oiseau, tunique blanche).

Soit-dit en passant, l’édition originale du Commentaire sur les cinq livres de Moïse (1564) où Calvin commente sur cette théophanie du buisson ardent porte une image de Dieu sur sa page couverture (!) — une illustration de la métaphore de l’olivier venant de Romains 11:16-24 où des branches sont coupées et d’autres sont greffées, et où l’action de couper et de greffer est faite par les mains de Dieu (représentation s’inspirant des nombreuses allusions à la main ou au bras de l’Éternel dans la Bible, cf. Exode 6:6, 15:16, Deutéronome 4:34, 5:15, 7:19, 26:8, 33:27, Psaumes 44:3, 73:23, 89:10-13, 89:21, 98:1, 139:10, Ésaïe 30:30, 40:10, 52:10, 53:1, 59:1, 63:12, Luc 1:51, Jean 12:38, Actes 13:17, etc.) :

¶

Revenons à nos moutons, ou devrais-je dire, aux moutons que gardait Moïse lorsque l’Éternel se manifesta à lui au buisson ardent du mont Sinaï. Les partisans de l’idée d’un ange physique en Exode 3:2 pourraient à ce stade-ci invoquer le Commentaire sur les Actes des Apôtres (1552) de Calvin, où l’on peut lire à la p. 139 : « Car combien que pour quelque temps il [= Ieſus Chriſt] ayt pris la forme d’vn Ange, neantmoins il n’a iamais pris la nature Angelique : comme nous ſavons qu’il a eſté vrayment fait homme. » Argument décisif en faveur de la croyance en un ange physique dans le buisson ardent ? Pas si vite !

Que veut dire Calvin lorsqu’il parle de la « forme d’un ange » ? D’un être anthropomorphique en toge blanche avec des ailes ? Non. Pour Calvin, les anges n’ont pas naturellement une physionomie humaine. À vrai dire, selon lui, les anges n’ont pas de forme matérielle distinctive ! Dans son Institution de la religion chrétienne (1560), à § 1:14:3, ce théologien explique que les anges correspondent aux « choses invisibles » auxquelles il est fait référence dans le Crédo de Nicée-Constantinople (381). Et dans le même ouvrage, à § 1:14:4, cet auteur décrit les anges comme étant des « ministres de Dieu » ; puis après, à § 1:14:5, il déclare que « Nous lisons par toute l’Écriture, que les anges sont [des] esprits célestes ». (Jean Calvin, L’Institution chrétienne : Livres premier et second, Éditions Kerygma, 1978, p. 114-116.)

Dans son Commentaire sur Genèse (1564), Calvin a l’opportunité d’exposer plus en détail sa pensée sur la relation entre l’apparence des anges et l’apparence des humains lorsqu’il traite du chapitre 18. Commentant sur le v. 2, il écrit : « Moïse […] nomme les anges hommes parce qu’ayant revêtu des corps humains ils ne montraient d’autre apparence que d’être des hommes. » Commentant sur le v. 8, Calvin avance que les anges de Genèse 18 n’avaient que des corps humains temporaires créés par Dieu pour la durée de leur visite au campement d’Abraham, puis qu’après leur brève mission terminée, « Dieu réduit à néant les corps qu’il avait créés pour un usage temporel ». Commentant sur le v. 16, il réitère l’affirmation qu’« il ne faut pas penser » que ces anges avaient naturellement des « corps humains » ; simplement, « Dieu les a vêtus pour un temps de corps humains dans lesquels ils pussent être visibles à Abraham et parler familièrement avec lui. » Calvin étaye son propos quand il commente sur le v. 22, où il insiste que cet anthropomorphisme angélique circonstanciel et passager n’est que l’un des « signes extérieurs par lesquels Dieu se représente » à nous. (Jean Calvin, Commentaires bibliques : Le Livre de la Genèse, Éditions Kerygma, 1978, p. 274, 276, 280 et 284.) Ce théologien soutenait la même analyse concernant les anges dans plusieurs autres textes des Écritures Saintes.

Tout cela implique que dans le vocabulaire de Calvin, l’expression « la forme d’un ange » ne signifie pas automatiquement que ce juriste imaginait un ange physique au sens usuel, ressemblant à un humain avec des ailes. La « forme d’un ange » est n’importe quelle forme que l’ange-créature ou l’ange-théophanie prends au moment et à l’endroit où il apparaît. Et au buisson ardent, tout semble indiquer que cette forme était la flamme de feu. Dans l’angéologie calvinienne, le point commun de toutes ces manifestations angéliques n’est pas une apparence spécifique codifiée, mais le fait d’agir en tant que messager et d’ambassadeur de l’Éternel des armées.

Même lorsque la Bible décrit certains anges comme étant des être ailés, Calvin était parfois disposé à ne voir dans ces ailes qu’une allégorie non-littérale (IRC, § 1:14:8) : « Il est bien vrai que les esprits n’ont point de forme comme les corps : toutefois l’Écriture pour notre petite capacité et rudesse […] nous peint les Anges avec des ailes sous les titres de chérubin et séraphin, à ce que nous ne doutions point qu’ils seront toujours prêts à nous secourir avec une hâtiveté incroyable, sitôt que la chose le requerra, comme nous voyons que les éclairs volent parmi le ciel ». (Jean Calvin, L’Institution chrétienne, 1978, p. 119.) « Nous ne savons pas à quoi les anges ressemblent puisqu’ils sont des esprits », paraphrase Herman Selderhuis (« Calvin’s View of Angels », Southern Baptist Journal of Theology, Vol. 25, N° 2, 2021, p. 78).

Plusieurs arguments supplémentaires à l’appui de cette compréhension pourraient être mobilisés. Grok fait état des commentaires de Calvin sur Exode 14:19 et 23:20 (lien alternatif). Cette accumulation de preuves atteste à quel point la notion d’apparence angélique était variable et fluide pour Calvin en matière de théophanies.

Le même exercice pourrait être fait pour Antoine-Rodolphe Chevalier (1507-1572) (lien alternatif), qui fut professeur d’hébreu à l’Académie de Genève (1559-1567) et auteur d’une grammaire hébraïque publiée dans cette illustre cité du Léman. Ce même exercice pourrait également être fait pour Corneille “Pierre” Bertram (1531-1594) (lien alternatif), qui fut lui aussi professeur d’hébreu à l’Académie de Genève (1567-1586) puis à l’Académie de Lausanne (1588-1594) ainsi que le traducteur principal du texte de l’A.T. pour la Bible de Genève française de 1588. Aucun de ces hébraïstes réformés français du XVIème siècle n’était enclin à enseigner que la théophanie du buisson ardent avait la configuration d’une poupée russe avec un être ayant l’apparence classique d’un ange (physionomie humanoïde, ailes d’oiseau, vêtements blancs) au centre de celle-ci.

Je crois avoir amplement démontré que les sommités réformatrices françaises du XVIème siècle versées en hébreu n’enseignaient pas qu’il y avait un ange physique au beau milieu du feu dans le buisson ardent, et par extension que le buisson ardent sur le sceau officiel des Églises réformées de France adopté en 1583 est bel et bien une IMAGE DE DIEU.

¶

✤ ✤ ✤ ✤ ✤

¶

Le site web de la Bible d’étude de la foi réformée (Éditions La Rochelle, 2024) explique ceci : « [L]es Églises réformées d’autres pays ont fini par suivre l’exemple des huguenots en intégrant l’image dans leurs propres sceaux et emblèmes officiels. En Écosse, cela s’est produit en grande partie par accident. Peu après que le presbytérianisme eut été rétabli en 1690 [suite à la Glorieuse Révolution de 1688], l’Église d’Écosse (la Kirk) a chargé un imprimeur d’Édimbourg, George Mosman, d’imprimer les comptes rendus de ses Assemblées générales annuelles. Mosman prit la liberté d’inclure une image circulaire du buisson ardent sur la page de titre du premier acte de l’assemblée, et des suivants, accompagnée de la phrase latine ‹ Nec tamen consumebatur › (‹ Pourtant, il ne fut pas consumé › [cf. Exode 3:2-3]), et placée, du moins dans une des premières versions, sur une toile de fond carrée avec des chardons écossais dans chaque coin. Les autorités de la Kirk n’y ont apparemment pas vu d’inconvénient, probablement parce qu’elles connaissaient l’usage du symbole du buisson ardent par l’Église réformée française, et parce qu’elles considéraient qu’il s’agissait d’un emblème approprié pour leur propre Église, compte tenu des souffrances que l’Église avait endurées, et de la protection divine dont elle avait bénéficié tout au long du précédent siècle. En effet, le buisson ardent a fait figure d’image littéraire de la Kirk et de ses épreuves perpétuelles dans les écrits d’éminents Covenantaires écossais tels que Samuel Rutherford. De manière informelle et non officielle, le buisson ardent est donc devenu, puis est resté, le symbole de l’Église d’Écosse, avant d’acquérir un statut officiel. »

Voici à quoi ressemblait cette image de Dieu utilisée par l’Église réformée d’Écosse dès ≈ 1691 :

¶

Comme l’explique la Presbyterian Historical Society of Ireland, le buisson ardent fut utilisé comme symbole identitaire réformé en Irlande du Nord (Ulster) à partir de 1842.

Le site web de la Bible d’étude de la foi réformée explique également : « Lorsque le presbytérianisme s’est répandu dans le monde à partir du XVIIe siècle, notamment par l’intermédiaire des émigrants écossais, il s’est généralement accompagné d’une version du symbole adopté par la Kirk écossaise. Aujourd’hui, le buisson ardent figure sur les armoiries officielles des Églises presbytériennes d’Irlande, d’Irlande du Nord, du Canada, du Brésil, d’Australie, de Nouvelle-Zélande, de Taïwan, de Singapour, de Malaisie, d’Afrique de l’Est (Kenya et Tanzanie), et d’Afrique australe (Afrique du Sud, Zambie et Zimbabwé). Les Églises ayant des relations historiques plus immédiates avec la Kirk écossaise, telles que l’Église libre d’Écosse et l’Église libre unie d’Écosse, ont également conservé l’emblème du buisson ardent sous une forme ou une autre. »

Le théologien & géographe réformé brésilien Diego Montenegro a dressé un catalogue remarquable de ce foisonnement de buissons ardents dans la symbolique identitaire réformée presbytérienne à l’échelle internationale. Voici un aperçu très échantillonnaire de son impressionnante compilation :

Il va sans dire que dans le monde réformé presbytérien, la position de l’iconoclasme radical doit être ultra-minoritaire, la position réformée classique dominante étant plutôt celle de l’iconoclasme modéré.

¶

✤ ✤ ✤ ✤ ✤

¶

En guise de complément, voici quelques images de Dieu – toujours en forme de buisson ardent – plus récentes usitées dans un contexte réformé ecclésial ou para-ecclésial…

Théophanie (buisson ardent) dans le vitrail du bâtiment de l’Église réformée évangélique d’Aix-en-Provence (en actuelles Bouches-du-Rhône) en France :

¶

Théophanie (buisson ardent) sur l’emblème officiel de la Faculté libre de théologie réformée (FLTR) d’Aix-en-Provence dans les décennies 1980 et 1990 :

¶

Théophanie (buisson ardent) sur l’emblème officiel de la Faculté libre de théologie réformée (FLTR) d’Aix-en-Provence dans la décennie 2000 (cet institut changea de nom pour celui de Faculté Jean Calvin en 2010) :

¶

Théophanie (buisson ardent) sur l’emblème de la Revue réformée (journal académique officiel de la Faculté Jean Calvin) en 2020 :

¶