Cet article constitue la suite du débat papisme VS calvinisme que Mme Suzanne a engagée avec moi. Pour nommer mon article, j’emprunte le titre d’un ouvrage du pasteur Pierre du Moulin, le Bouclier de la Foy, publié en 1624 en défense de la Confessio Gallicana adoptée en 1559. Pour plus de clarté, je cite Mme Suzanne et lui réponds de façon systématique au fur et à mesure.

[Mme Suzanne :] Leurs connaissances sur la foi catholique proviennent toujours de sources hostiles. […] Des calvinistes capables de citer la doctrine catholique […] ils sont extrêmement rares pour ne pas dire inexistants.

Le printemps passé, j’ai trouvé à l’archevêché catholique de Sherbrooke (Estrie) un pamphlet intitulé Rosaire des saintes plaies distribué par Les Amis du Purgatoire, où il est expliqué que la récitation de certaines prières précises (comme des formules magiques) donne « 300 jours d’indulgence chaque fois » ! L’Église papale (ou n’importe quelle Église) n’a absolument aucune autorité sur la base de laquelle elle pourrait se permettre de prêcher des superstitions aussi non-scripturales (d’autant plus que le purgatoire est une pure invention). L’été passé, j’ai trouvé dans une cathédrale médiévale de Troyes (Champagne) un pamphlet intitulé Comment prier pour les morts publié par le Groupe Bayard où il est affirmé que non seulement nous devons prier pour les trépassés (que Dieu envoie aux châtiments éternels ou qu’il en prend en sa sainte présence dès l’instant de leur trépas), mais de surcroît que les morts prient pour nous ! Historiquement, cette pratique est tirée tout droit du paganisme gréco-romain. Théologiquement, il est blasphématoire de prétendre que des plaidoiries humaines peuvent renverser le décret immuable de Dieu.

Dans son œuvre maîtresse, De Locis Theologicis (1543), l’évêque dominicain Melchior Cano (1509-1560) – professeur à l’Université de Salamanque (Castille), fondateur de la chaire de théologie à l’Université d’Alcalá (Madrid), recteur du Collège Saint-Grégoire à Valladolid (Castille) puis ambassadeur de Charles Quint au Concile de Trente en 1551-1552 – affirma ceci (en totale contradiction avec l’ordonnance de l’apôtre Paul en Galates 1:8) :

Si quelque chose a été tenu pour être un dogme de foi, soit par l’Église ou par un concile approuvé par le pape, ou a été constamment et d’une manière consistante tenue par tous les saints [sic] pour être certaine, alors nous devons l’accepter comme vérité catholique, et son contraire comme hérétique, même si elle n’est pas contenue dans les Saintes Écritures, soit ouvertement ou obscurément.

Pour mesurer l’acceptation de ce livre dans les cercles académiques catholiques, soulignons que le De Locis Theologicis de Melchior Cano fut réédité une trentaine de fois du XVIe au XIXe siècle, et qu’il vient d’être réédité en 2006.

Ma non-adhésion aux doctrines vaticanes ne vient donc certainement pas exclusivement de sources hostiles au catholicisme, mais d’un examen attentif de la documentation produite par l’Église papale.

[Mme Suzanne :] Il n’y a jamais eu une succession directe de groupes chrétiens qui adhéraient au calvinisme du premier siècle jusqu’à notre époque.

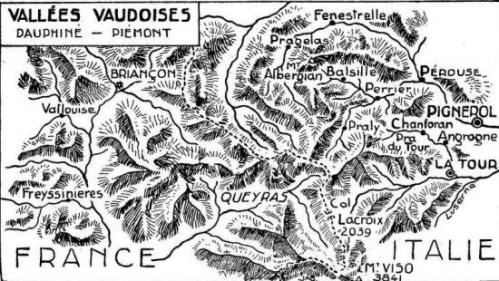

Comme je l’ai démontré avec force dans mon article La foi biblique de l’Antiquité jusqu’au Moyen Âge tardif, il a existé en Europe des chrétiens dont les doctrines correspondaient à celles du protestantisme du Ier au au Xe siècle puis du XIIe siècle jusqu’à aujourd’hui. Comme je l’avais indiqué moi-même dans mon article La juridiction de l’épiscope de Rome ne s’étend pas en dehors de Rome, il semble y avoir eu une rupture aux XIe siècle. Joe Morecraft argumente en faveur d’une continuité de certains éléments de l’Église celtique dans les Îles Britanniques jusqu’aux Wyclifites du XIVe siècle. Sans rejeter cette thèse, je ne l’ai pas assez étudiée pour l’endosser. Quoi qu’il en soit, un vide spirituel au XIe siècle n’invalide nullement le protestantisme, parce que la Bible, l’éternelle et indestructible Parole de Dieu, a toujours existé et existera toujours. Les institutions ecclésiastiques peuvent se vautrer en perdition, mais la vérité scripturaire demeure immuable et la possibilité de retourner à l’Évangile demeure toujours, comme l’histoire l’a excellemment démontrée.

[Mme Suzanne :] Les calvinistes n’existaient pas au premier siècle.

Des croyants ayant une compréhension calviniste du christianisme existaient assurément au premier siècle, puisque le Nouveau Testament a été rédigé sous l’inspiration du Saint-Esprit au premier siècle et que le Nouveau Testament (ainsi que l’Ancien) déploie le calvinisme dans son texte sacré. De plus, comme je l’avais indiqué dans un article précédent, les Pères de l’Église primitive professaient une sotériologie calviniste. Citons Irénée de Lyon, par exemple (Adversus Haereses, IV:XX:V) :

Par lui-même, en effet, l’homme ne pourra jamais voir Dieu ; mais Dieu, s’il le veut, sera vu des hommes, de ceux qu’il veut, quand il veut et comme il veut. Car Dieu peut tout : vu autrefois par l’entremise de l’Esprit selon le mode prophétique, puis vu par l’entremise du Fils selon l’adoption, il sera vu encore dans le royaume des cieux selon la paternité, l’Esprit préparant d’avance l’homme pour le fils de Dieu, le Fils le conduisant au Père, et le Père lui donnant l’incorruptibilité et la vie éternelle.

Mme Suzanne essaie ensuite d’expliquer que les réformés considèrent des hérétiques (gnostiques, bogomiles, cathares, etc.) comme des calvinistes, ce qui est faux et absurde lorsque l’on connais le moindrement l’ampleur de la distance doctrinale qui sépare ces groupes divergents de la foi réformée. Mme Suzanne pousse l’audace plus loin en prétendant que les réformés voudraient faire passer les ariens anti-trinitaires pour des calvinistes. Or aucun réformé digne de ce nom n’a jamais défendu une chose pareille. Mme Suzanne semble ignorer que les églises réformées historiques adhèrent au Symbole de Nicée-Constantinople (381), à la Définition de Chalcédoine (451) et au Symbole dit d’Athanase (vers 500 en Gaule méridionale), textes historiques qui anathématisent tous l’arianisme.

[Mme Suzanne :] Il n’y a pas un Père de l’Église qui défendait la notion que la Bible seule était source de foi.

C’est faux, comme il est démontré dans ce ce petit recueil de citations des Pères de l’Église ainsi que cette analyse de l’évolution historique de la notion de « tradition » (voyez les paragraphes entrecoupant les références), qui peut se résumer ainsi : on cerne quatre différentes approches vis-à-vis de la tradition dans l’histoire de l’Église, approches que l’érudition protestante désigne par « Tradition 0, 1, 2, et 3 ».

- Tradition 0 = rejet de toute notion de tradition (position mennonite + baptiste arminienne).

- Tradition 1 = interprétation de l’Écriture avec le testimonia patrum et la regula fidei (position chrétienne antique + réformée + luthérienne + anglicane low-church).

- Tradition 2 = transmission par Jésus et les apôtre de révélations extra-scripturaire parallèles à l’Écriture (position catholique médiévale et tridentine + anglicane high-church).

- Tradition 3 = l’Église est une source continuelle de tradition (position catholique depuis le XIXe siècle + soi-disant « orthodoxe » orientale).

[Mme Suzanne :] Ils [les réformés] ne montrent jamais un Père de l’Église qui dit « Seulement la Bible doit être utilisée comme source de doctrine ».

Curieusement, Cyrille de Jérusalem proclamait exactement cela (Cathéchèse, IV:XVII) : « Concernant les divins mystères de la Foi, pas même une déclaration occasionnelle ne doit être livrée sans les Saintes Écritures, ni ne doit être tiré de simple plausibilité ou artifice de discours. Même à moi, qui vous dit ces choses, ne donnez aucun crédit à moins que vous ne receviez la preuve des choses que j’annonce par les Divines Écritures. Car le salut en lequel nous crayons ne dépend pas de raisonnement ingénieux, mais de démonstration de l’Écriture. » Et Irénée de Lyon, Hippolyte de Rome, Jean Chrysostome, Athananase d’Alexandrie, Grégoire de Nysse et Basile de Césarée étaient parfaitement d’accord avec Cyrille de Jérusalem.

[Mme Suzanne :] la Bible elle-même ne dit jamais que la Bible seule était la seule source de la foi. Ça c’est une invention de Luther.

Je ne pense pas que Mme Suzanne lit la Bible très souvent…

L’apôtre Paul inspiré du Saint-Esprit : « Je m’étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu’il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l’Évangile de Christ. Mais, si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu’il soit anathème ! Nous l’avons dit précédemment, je le répète à cette heure : si quelqu’un vous annonce un évangile s’écartant de celui que vous avez reçu, qu’il soit anathème ! » (Galates 1:6-9)

L’apôtre Jean inspiré du Saint-Esprit : « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre : Si quelqu’un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décris dans ce livre ; et si quelqu’un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l’arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre. » (Apocalypse 22:18-19) Certes « ce livre » désigne ici l’Apocalypse de Jean, mais la gravité de l’avertissement implique qu’il ne faut sous aucun prétexte ajouter des innovations humaines à la révélation scripturale.

Jésus lui-même a vigoureusement fustigé les juifs pharisiens qui ajoutaient leur tradition extra-scripturaire (Talmud) aux Saintes Écritures (Tanak) : « Il [Jésus] leur dit encore : Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu, pour garder votre tradition. Car Moïse a dit : Honore ton père et ta mère ; et : Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites : Si un homme dit à son père ou à sa mère : Ce dont j’aurais pu t’assister est corban, c’est-à-dire, une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition, que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d’autres choses semblables. » (Marc 7:5-13)

[Mme Suzanne :] St. Augustin priait la Sainte Vierge.

Peut-être. Cela ne prouve strictement rien. Comme le dit la capsule qui a déclenché ce débat (voir le premier vidéo), il y avait des erreurs dans la théologie d’Augustin d’Hippone. Augustin n’est pas une autorité scripturaire inhérente. Lorsque Augustin s’accorde avec la Bible, alors tant mieux pour Augustin, et lorsqu’il contredit la Bible, alors tant pis pour Augustin. Car en effet Augustin et la doctrine vaticane contredisent la Bible sur cette question. Les instructions des Saintes Écritures portant sur l’adoration sont catégoriques : Dieu est le seul qu’il faut adorer et prier, il non Marie, les saints et les anges (Soli Deo Gloria)…

« Jésus lui dit : Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » (Matthieu 4:10)

« Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva, en disant : Lève-toi ; moi aussi, je suis un homme. (Actes 10:25-26)

« C’est moi Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j’eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l’ange qui me les montrait, pour l’adorer. Mais il me dit : Garde-toi de le faire ! Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » (Apocalypse 22:8-9)

« Ils appelaient Barnabas Jupiter, et Paul Mercure, parce que c’était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l’entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes, et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements, et se précipitèrent au milieu de la foule en s’écriant : Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte ? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous ; et, vous apportant une Bonne Nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s’y trouve. » (Actes 14:12-15)

Le Christ ne considérait pas que sa mère naturelle doive occuper une position religieuse importante : « Comme Jésus s’adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères, qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu’un lui dit : Voici, ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait : Qui est ma mère, et qui sont mes frères ? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit : Voici ma mère et mes frères. Car, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. » (Matthieu 12:46-50)

[Mme Suzanne :] Il aurait été impossible pour l’Évangile d’être la source de la foi avant qu’elle soit écrite. Si Jésus aurait voulu que l’Écriture seule soi la source de la foi, il aurait commander à ses apôtres de l’écrire. En fait, Jésus a dit aux apôtres de faire des disciples en prêchant la Parole.

Mme Suzanne ignore que notre Seigneur Jésus-Christ, omniscient et omnipotent, avait justement prévu que le peuple de Dieu connaîtrait trois temps dans la mise en contact avec la doctrine sacrée des apôtres : d’abord un temps d’instruction exclusivement orale, ensuite un temps de transition comprenant un enseignement oral et scripturaire, puis finalement une période exclusivement scripturaire qui perdure jusqu’à aujourd’hui. Cela est divinement révélé dans le Nouveau Testament.

[Mme Suzanne :] Le canon de la bible a été déterminé par l’Église catholique. […] Si les protestants ont un canon biblique, c’est grâce à l’Église catholique qui en a fait la détermination.

Cela est très discutable. Comme en témoigne l’histoire du canon néotestamentaire, c’est plutôt des docteurs d’Afrique du Nord (Alexandrie, Carthage, Hippo-Regius) qui avaient l’initiative. Ces théologiens maghrébins et égyptiens étaient administrativement indépendants de l’évêché de Rome, et dans l’officialisation du canon néotestamentaire, Rome se contentait d’acquiescer.

[Mme Suzanne :] Le Nouveau Testament est plein de citations qui sont catholiques […] la plus connue c’est Mathieu 16:18 : Tu es Pierre, et sur cette Pierre je bâtirai mon Église. C’est la base de la papauté.

C’est en effet le verset préféré des papistes. Ce verset est connecté au verset suivant (Matthieu 16:19), qui est le deuxième verset favori des papistes : « Je te donne les clés du royaume des cieux, ce qui tu lieras sur la terre sera délié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Les apologues de l’hégémonie romaine y voient l’alibi parfait pour justifier leur impérialisme (malgré que ce n’est pas Pierre qui fonda l’assemblée chrétienne de Rome). Or attention. Jésus ne donna pas un privilège exclusif à Pierre de « (dé)lier », car en deux autres occasions, Jésus donna exactement ce même privilège à tous ses disciples (Matthieu 18:18 + Jean 20:23). Le fait que Jésus ait dit cela une fois à Pierre spécifiquement ne confère à celui-ci aucune primauté sur les autres apôtres/disciples car Pierre lui-même déclara que tous les chrétiens sont des « pierres » constituant l’Église, ce qui implique le sacerdoce universel (1 Pierre 2:4-8). Selon l’apôtre Marc (inspiré du Saint-Esprit), aucune pierre n’a primauté sur les autres (Marc 9:33-35). D’autre part, le pouvoir de « (dé)lier » n’autorise aucunement l’Église à innover au plan doctrinal ou surtout pas à décider du sort spirituel des hommes. « (Dé)lier » est une paraphrase de Moïse dans le Pentateuque (Lévitique 13:3-13). En utilisant cette phraséologie, Jésus ne faisait que renouveler pour l’Église chrétienne le pouvoir de constater la lèpre spirituelle (péché) là où l’Israël antique constatait la lèpre corporelle (conséquence de la Chute). En somme, cette affirmation de Jésus doit se comprendre à la lumière de ce qu’Il dit en Luc 10:16.

[Mme Suzanne :] C’est Rome qui mettait fin aux controverses.

Historiquement parlant, c’est faux.

[Mme Suzanne :] Les orthodoxes [orientaux] sont beaucoup plus proche du catholicisme que des calvinistes.

Cela n’a pas toujours été le cas, mais aujourd’hui ce l’est en effet. Heureusement, ce n’est pas la popularité qui détermine la validité.

[Mme Suzanne :] Les chrétiens attendaient d’être baptisés à l’époque par peur qu’ils pécheraient et perdraient leur salut.

Comme en atteste le Traité du baptême (chapitre 18, section 5) de Tertullien (vers 206), plusieurs communautés chrétiennes ne baptisaient pas expéditivement les bébés de leurs membres car on comprenait que l’Église néotestamentaire baptisait uniquement les personnes capables de faire une profession de foi (ce qui exclut évidemment les bébés). Il est aussi vrai que certains chrétiens adultes attendaient à la fin de leur vie pour se faire baptiser car ils se fiaient à une interprétation erronée de Marc 16:16, d’Actes 2:38 et de 1 Pierre 3:21 en vogue à l’époque laissant croire que le baptême lave littéralement les péchés (alors qu’en réalité le baptême est une représentation symbolique du péché qui fut lavé par Jésus-Christ sur la croix).

[Suzanne :] Qu’est-ce que le pape [sic] Clément [de Rome] a dit concernant le clergé : « Nos apôtres […] posèrent ensuite la règle qu’à leur mort d’autres hommes éprouvés succéderaient à leurs fonctions. »

Clément de Rome se faisait simplement l’écho de 2 Timothée 2:2 : « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l’enseigner aussi à d’autres. » Nulle question d’une suprématie universelle de Rome ici !

[Mme Suzanne :] Le pape a envoyé deux représentants au Concile [de Nicée en 325]. […] Le pape a ratifié les doctrines émises par le Concile.

Mais que l’évêque de Rome n’envoya que deux émissaires sur 318 évêques présents à Nicée, et qu’ensuite il se contenta d’ajouter sa signature à celle des 318 autres évêques, démontre que ledit évêque de Rome ne contrôlait pas grand chose et qu’il était assez marginal et peu influent à l’échelle internationale.

[Mme Suzanne à propos du Concile de Sardique en 343 :] Si on faisait appel à Rome, c’est parce que Rome avait de l’autorité. C’était la Cours suprême de l’Église.

Le Concile de Sardique atteste en effet qu’il y avait une volonté proto-papale au IVe siècle de centraliser l’Église universelle à Rome. Mais ça demeure une innovation du IVe siècle ! De toutes façons, au milieu des controverses christologiques du IVe siècle, le Concile de Sardique (non-reconnu par les Orientaux) est resté lettre morte.

[Mme Suzanne à propos de l’ingérence séculière de l’Empereur d’Occident Gratien en 378 :] Si l’Empereur les envoyaient [des évêques non-romains] à Rome, c’est parce que Rome était le premier des sièges.

Non, Gratien voulait centraliser l’Église occidentale à Rome car Rome était la capitale temporelle de l’Empire romain d’Occident et que cette centralisation ecclésiastique aiderait à consolider le pouvoir temporel impérial.

[Mme Suzanne à propos du Concile de Chalcédoine en 451 :] La suprématie du pape était universellement reconnue.

C’est curieusement car ils reconnaissaient la fantasmagorique « suprématie universelle » de Rome que le demi-millier d’évêques ayant participé aux délibérations de Chalcédoine insistèrent pour qu’y soit reconnue aux patriarcats de Constantinople et Rome une « préséance honorifique » égale.

[Mme Suzanne :] St Irénée a dit que toutes les églises doivent être d’accord avec elle [Rome].

{La section suivante fut remeniée le 19 janvier 2014 mais l’argumentaire reste le même.

L’appel à Irénée de Lyon est un des arguments les plus croustillants de l’arsenal papal. Il s’agit d’un célèbre passage de l’oeuvre Adversus Haereses (Contre les hérésies, 3:3:2), d’Irénée de Lyon (≈ 130-202), pasteur chrétien en cette ville gallo-romaine dans la seconde moitié du IIe siècle de notre ère. Une lecture superficielle de ce texte laisse croire qu’il sanctionne la suprématie romaine sur le reste de la Chrétienté.

Voici le passage en question dans son contexte textuel (traduction la plus répandue) :

La tradition des apôtres, qui est manifestée dans tout le monde, peut être considérée dans toute église par tous ceux qui veulent voir les choses vraies. Et nous pouvons énumérer ceux qui ont été institués évêques dans les églises, et leurs successions jusqu’à nos nous : ils n’ont rien enseigné ni connu de ces divagations hérétiques. Mais comme il serait très long dans un tel volume d’énumérer les successeurs de toutes les églises, nous parlerons de l’église très grande, très connue et très antique parmi toutes, fondée et constituée par les deux apôtres Pierre et Paul à Rome, de celle qui a la tradition des apôtres et la foi annoncée aux hommes, parvenue à nous par des successions d’évêques […] C’est avec cette église, à cause de sa principauté plus forte qu’il est nécessaire que s’accorde toute église, c’est-à-dire ceux qui sont des fidèles de partout, elle en qui toujours, par ceux qui viennent de partout, a été conservée cette tradition venue des apôtres[1].

Je propose sept points d’analyse afin d’interpréter correctement ce texte…

Pour commencer, le propre ministère d’Irénée fournit deux éléments qui rendent invraisemblable une adhésion d’Irénée à la primauté romaine :

1. Irénée de Lyon était originaire d’Asie mineure. Il fut envoyé en Gaule par le pasteur Polycarpe de Smyrne, qui avait lui-même connu l’apôtre Jean. La filiation d’Irénée ne devait donc rien à Rome. Puisqu’Irénée était Grec et que sa congrégation de Lyon était hellénophone, Irénée prêchait et écrivait en grec. Cela s’accorde mal avec l’idée voulant qu’Irénée était inféodé à l’église de Rome, laquelle considéra pendant des siècles que le latin était la seule langue liturgique légitime.

2. De son vivant, Irénée a ouvertement confronté l’évêque de Rome Victor Ier en 195 (épiscopat de 189 à 198) après celui-ci venait d’excommunier pompeusement les chrétiens d’Asie mineure simplement parce que ceux-ci avaient la coutume de fêter la Pâque chrétienne à la date que la Pâque juive plutôt que le dimanche suivant la Pâque juive, usage qui prévalait en Occident. Or l’intervention d’Irénée en faveur de ses frères d’Asie mineure força Victor Ier à retirer l’excommunication qu’il avait lancée[2].

Passons maintenant au texte lui-même :

3. Dans les propos d’Irénée, il est manifeste que la communion avec Rome est conditionnelle à l’orthodoxie de celle-ci. Irénée prends la communauté chrétienne de Rome en exemple parce qu’effectivement, à cette époque, celle-ci était demeurée assez orthodoxe (l’assemblée de Rome avait réussi à se prémunir des hérésies les plus outrageuses telles que le gnosticisme et le marcionisme). Irénée disait simplement qu’il fallait être orthodoxe comme Rome était alors orthodoxe. Cela n’implique absolument pas une suprématie religieuse romaine universelle.

4. Au début de l’extrait, Irénée ne dit aucunement que la multitude des autres Églises sont des colonies de l’Église de Rome, mais qu’il pourrait énumérer leurs successions respectives indépendamment de Rome, ce qui implique qu’elles n’ont pas de filiation romaine. Cela est contraire à la suprématie romaine qui va s’imposer sur toutes les Églises d’Occident pendant la Réforme grégorienne, un millénaire plus tard.

5. À l’antipode de cette suprématie romaine, Irénée n’attribue pas la droiture de l’Église de Rome à elle-même, mais à des chrétiens arrivant de l’extérieur qui viennent continuellement la fortifier, puisqu’il dit : « par ceux qui viennent de partout a été conservée cette tradition venue des apôtres »[3]. Irénée attribue donc le mérite de Rome aux chrétiens non-romains.

6. Il faut aussi procéder avec précaution lorsqu’on travaille avec des traductions. Plusieurs spécialistes du grec ancien traduisent plutôt le milieu de notre extrait de la façon suivante : « C’est vers cette Église, à cause de la principauté plus forte, qu’il est nécessaire que s’y rende toute Église. » On comprend donc que la « principauté plus forte » dont parle Irénée de Lyon n’est pas l’assemblée de Rome, mais l’autorité étatique siégeant dans de la capitale impériale, et que des citoyens chrétiens provenant d’ailleurs dans l’Empire devait se rendre à Rome pour des raisons civiques, ce qui leur donne l’occasion de fréquenter l’assemblée chrétienne de Rome et d’y « conserver la tradition venue des apôtres ».

Finalement, Ignace n’étant – comme tous les hommes (sauf Christ) – pas exempt d’erreur, il est propice de corriger son erreur sur la fondation de l’assemblée chrétienne de Rome.

7. L’affirmation que Pierre et Paul fondèrent l’Église de Rome doit se comprendre comme une allusion emblématique. Nous savons que Pierre et Paul furent martyrisés à Rome (plausiblement sous Néron en 64), mais aucun des prédécesseurs d’Irénée — ni le Nouveau Testament, ni Clément de Rome vers 96 (Lettre aux Corinthiens 5:1), ni Ignace d’Antioche vers 115 (Lettre aux Romains 4:3) — n’attestent que Pierre et Paul fondèrent littéralement la congrégation chrétienne de Rome. La seule information que nous avons sur l’origine de la communauté chrétienne à Rome est qu’elle existait déjà en l’an 50, lorsque un couple chrétien (Aquilas et Priscille) furent expulsés de la capitale par l’Empereur Claude et rencontrèrent Paul à Corinthe (Actes 18:1-3). Aussi tard qu’en 57-58, lorsque Paul adressa son Épître aux Romains où il salua nommément un nombre important d’individus, Pierre ne se trouvait pas encore à Rome puisque s’il y était et, surtout, s’il avait été à la tête de la l’assemblée chrétienne de Rome, Paul l’aurait certainement salué.

Parvenus au terme de notre analyse, on voit qu’il ne reste plus grand chose à la primauté romaine d’Irénée de Lyon que nous allègue le catholicisme romain.

[1] L’évêque Polycrate d’Éphèse (qui revendiquait une filiation avec l’apôtre Jean) mena la résistance contre Rome en assemblant un concile à Éphèse en 190. Les Églises d’Anatolie, du Levant et même de Grèce y furent représentées. Les pasteurs orientaux maintinrent unanimement leur pratique alors en vigueur.

[2] Jules-Marcel NICOLE, Précis d’histoire de l’Église, Nogent-sur-Marne, Éditions de l’Institut Biblique, 2005, p. 37 sur 295.

[3] Cette traduction est corroborée par Louis BAYARD, « Une correction au texte de saint Irénée sur l’Église romaine », Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 58e année, N° 3, 1914, p. 227-231.}

Terminons…

[Mme Suzanne :] St. Cyprien a écrit qu’on doit être en communion avec Rome.

Cyprien de Carthage a confronté Étienne Ier de Rome qui prétendait hérétiquement que les baptêmes effectués par des hérétiques notoires devaient être reconnus comme valides par les chrétiens trinitaires. De toutes façons, même si Cyprien de Carthage avait été un papiste avant l’heure, Cyprien était un homme imparfait et n’est conséquemment pas sur le même pied que l’autorité biblique.

Semper Reformanda !

Read Full Post »