Représentation schématique de la Trinité

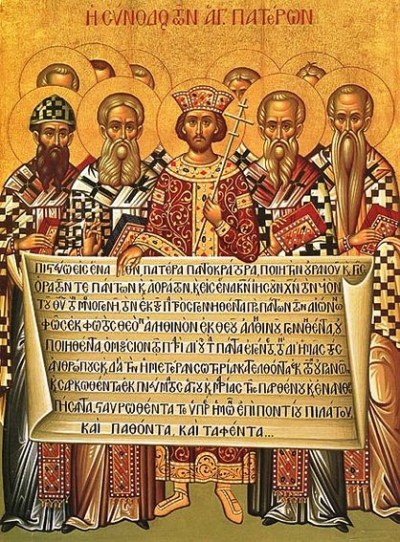

Des Pères de l’Église tenant le Crédo au Concile de Nicée en 325

Le Monument international de la Réformation à Genève en Suisse romande

Je suis de l’opinion que ce qui rapproche réellement les protestants et les catholiques, ce n’est pas une « foi commune », mais plutôt un patrimoine civilisationnel commun et des valeurs familiales communes. Les divergences théologiques entre les deux religions sont trop énormes, en effet, pour que l’on puisse parler honnêtement de foi commune. Les efforts œcuméniques du dernier demi-siècle n’ont à mon avis que contribué à mettre en évidence les différences doctrinales fondamentales entre protestants et catholiques.

Les limites de l’œcuménisme

Par exemple, la Déclaration conjointe sur la justification ratifiée par la Fédération luthérienne mondiale et la Papauté en 1999 – rejoints par le Conseil méthodiste mondial en 2006 puis par la Communion mondiale d’Églises réformées en 2017 – n’a fait que rappeler ce que l’on savait depuis 500 ans : Les protestants et les catholiques sont d’accord qu’il faut avoir la foi en notre sauveur & rédempteur Jésus-Christ pour être sauvé, mais n’a nullement réglé le point litigieux. D’un côté, les protestants affirment (en suivant la Bible) que c’est par la grâce seule (sola gratia) au moyen de la foi seule (sola fide) que nous pouvons être sauvés. De l’autre côté, les catholiques ajoutent l’action humaine à la grâce imméritée de Dieu, faisant ainsi du salut une chose qui peut s’acheter ou se marchander. De surcroît cela sous-entend que l’homme fait un échange contraignant avec son Créateur Tout-Puissant : « J’ai fait mon chapelet et mes litanies, alors tu est obligé de m’accepter au paradis. » Le salut éternel est ainsi présenté comme un dû par la Papauté, ce qui est très irrévérencieux envers Dieu.

Pire encore que la fausse doctrine papale sur le salut & la justification, est celle de l’adoration par les catholiques romains de la vierge Marie et des saints. Ici, le terme d’idolâtrie est approprié. Les protestants adhèrent à la seule foi véritablement révélée par Dieu, et cette révélation est exclusivement contenue dans les Saintes Écritures (Ancien et Nouveau Testaments). Cette foi monothéiste proclame la gloire du Dieu trinitaire (Père + Fils + Saint-Esprit). Or nonobstant de la Trinité, les catholiques ont – à toutes fins pratiques – déifié Marie (qui n’étais plus vierge après qu’elle épousa Joseph avec qui elle consomma légitimement son mariage) ainsi qu’un innombrable panthéon de petits saints. Ces catholiques prétendent qu’ils n’adorent ni Marie ni les saints, qu’ils font seulement les vénérer et se servir d’eux comme « intercesseurs » (malgré que l’Apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit, dit sans équivoque qu’il n’y a qu’un seul médiateur entre l’humain et Dieu : Jésus-Christ, 1 Timothée 2:5-6). Mais faire des prières à des entités, leur rendre un culte indu, leur conférer une sacralité imaginaire, un pouvoir et une capacité d’intervention surnaturelle/divine, c’est indéniablement les élever au rang de divinités (cela n’implique pas que toutes les divinités du panthéon aient le même grade). Conséquemment, le catholicisme romain est, à proprement parler, une religion polythéiste.

Les Pères de l’Église entre protestantisme et catholicisme

Cela nous amène à la question des Pères de l’Église. Cette semaine, j’ai publié un article démontrant que, hormis une possible parenthèse de quelques siècles au milieu du Moyen Âge, il a toujours existé des chrétiens qui rejetaient les superstitions papales et qui adhéraient aux principes bibliques tels qu’actuellement défendus par le protestantisme (monothéisme trinitaire, diffusion de la Bible en langue vernaculaire, sacerdoce universel, justification par la grâce, salut par la foi, etc.). Cet article fait notamment ressortir le fait indiscutable qu’Augustin d’Hippone (354-430) adhérait pleinement à la doctrine biblique/calviniste de la justification par la grâce seule au moyen de la foi seule, et que plusieurs autres Pères de l’Église défendirent les doctrines bibliques/protestantes du sola Scriptura et, sola gratia et sola fide. Cet article a fâché une dame catholique romaine qui a rouspété sur son blogue.

Je tiens donc à réitérer et étayer mes dires. D’abord, aucun protestant n’affirme que tous les Pères de l’Église étaient intégralement orthodoxes (c’est-à-dire bibliques). Il est connu que leurs théologies respectives combinent des éléments scripturaux et des éléments non-scripturaux. Généralement, plus on avance dans le temps, plus les dérives se font criantes.

La véracité du protestantisme ne repose pas sur la cohérence des Pères de l’Église, tandis que la véracité du catholicisme, qui dépend d’un concept nébuleux et poreux de « tradition » extra-biblique, exige que les Pères de l’Église soient systématiquement en accord avec la Papauté actuelle (puisque se sont ces Pères qui incarnent supposément cette « tradition » catholique). En contre-partie, il n’est pas nécessaire de se référer aux Pères de l’Église pour démontrer la véracité du protestantisme : la Bible suffit. Il est néanmoins pertinent de s’intéresser aux Pères de l’Église dans la mesure où des doctrines professées par ceux-ci contredisent les doctrines actuelles de l’Église romaine, et viennent donc infirmer de façon supplémentaire la prétention d’ancienneté de la Papauté.

Pour répondre spécifiquement à la dame m’ayant pris à parti, lorsque nous disons que la doctrine de la justification par la grâce d’Augustin d’Hippone est « calviniste » (lire ThÉv, 8:3, 2009, p. 161-179) c’est parler de manière rétroactive. La position d’Augustin sur cette question précise était biblique, la position biblique sur cette question est appelée « calviniste » depuis le XVIème siècle, et conséquemment il n’est pas abusif de dire qu’Augustin était calviniste sur la question du salut.

Cyrille de Jérusalem, patriarche de la cité du même nom, n’était nullement « romaniste » (au sens ecclésiologique), idem pour Basile de Césarée en Cappadoce (Anatolie) qui dépendait vraisemblablement du patriarcat oriental d’Antioche. Quant à Jean Chrysostome, il était patriarche de Constantinople, donc totalement indépendant de l’épiscope romain. S’il y a un parti qui commet constamment des anachronismes dans ce débat, c’est bien le parti papal, qui essaie de légitimer ses velléités dominatrices en projettent des situations d’une époque donnée sur les époques antérieures où la situation réelle était fort dissemblable.

La suprématie papale : Historique d’un long glissement

Aux deux premiers siècles de l’ère chrétienne, le pasteur de la communauté chrétienne de Rome est un ministre de l’Évangile comme n’importe quel autre ministre de l’Église de Jésus-Christ. « En écrivant aux Corinthiens, Clément de Rome n’assumait pas plus d’autorité papale qu’Ignace d’Antioche écrivant aux diverses Églises d’Asie Mineure. » (J.-M. Nicole, Précis d’histoire de l’Église, Éditions de l’Institut Biblique, Nogent-sur-Marne, 2005, p. 35 sur 295 ; Cf. cet article sur les Lettres d’Ignace d’Antioche.)

« Chaque communauté chrétienne ou Église locale était convaincue de réaliser, à elle seule, la plénitude de l’Église du Christ résidant et séjournant à tel ou tel endroit. Cette conviction est exprimée très clairement par Clément de Rome au tout début de sa Lettre aux Corinthiens : “L’Église de Dieu séjournant à Rome [s’adresse] à l’Église de Dieu séjournant à Corinthe”. » (P.-H. Poirier, Christianisme de l’Antiquité et du Haut Moyen Âge, Module XIII : L’Orient et l’Occident au XIème siècle, Université Laval, Québec, 2011, p. 19 sur 64.)

En 190, l’évêque de Rome Victor Ier anathématisa l’anti-trinitaire Théodote de Byzance. Ce simple événement ne se qualifie pas de papisme, parce que Théodote enseignait son hérésie blasphématoire dans la cité de Rome ; ce cas d’indiscipline ecclésiale relevait donc de la juridiction légitime de l’Église locale chrétienne de Rome et de ses dirigeants.

La première manifestation d’une volonté réelle de suprématie romaine survient lors de la Querelle pascale sous l’épiscopat de Victor Ier, en 189-198. Celui-ci s’opposa formellement à la coutume chrétienne orientale qui consistait à célébrer la Résurrection à la même date que la Pâque juive plutôt que le dimanche suivant cette Pâque juive, usage qui prévalait en Occident. Sous l’impulsion de l’évêque Polycrate d’Éphèse (dont les prédécesseurs avaient côtoyés l’apôtre Jean), une série de synodes furent organisés en Orient. Les Églises d’Anatolie, du Levant, d’Osroène et même de Grèce y furent représentées (le plus important semble s’être tenu à Éphèse en 190). Ces synodes orientaux maintinrent unanimement la pratique chrétienne orientale alors en vigueur et adressèrent à l’épiscope romain un plaidoyer historique de leur coutume insistant sur son origine apostolique. Frustré, Victor Ier « excommunia » pompeusement ces Églises d’Orient en 195. Cette volonté suprématiste eut-elle une matérialisation effective, concrète, observable ? Aucunement ! Les Églises d’Anatolie envoyèrent des lettres de remontrance très tranchantes à l’évêque de Rome, lui reprochant son attitude schismatique. C’est ce contexte que l’éminent apologète Irénée, pasteur de Lyon intervint au nom des Églises de Gaule en faveur des Églises d’Orient auprès du petit prélat de la ville aux sept collines. Isolé, l’évêque de Rome Victor Ier finit par se laisser convaincre d’annuler son « excommunication » (qui n’avait, de toutes façons, qu’une portée symbolique, mais aucune force juridique en droit ecclésial reconnu). Notons que dans sa chronique de ces péripéties, l’historien Eusèbe de Césarée qualifie Victor Ier de « chef de l’Église des Romains » et non « chef de l’Église universelle ».

La prochain épisode dans la lente élaboration de la supériorité papale survint au milieu du IIIème siècle, quand les évêques Cyprien de Carthage et Firmilien de Césarée-en-Cappadoce entrèrent en conflit avec l’évêque de Rome Étienne Ier. La mésentente portait sur la validité du baptême des hérétiques. Puisqu’un sacrement effectué par des non-chrétiens n’est pas valable dans l’Église véritable (Éphésiens 4:5, 1 Corinthiens 11:30), les chrétiens du Maghreb et d’Anatolie rebaptisaient les ex-hérétiques qui se convertissaient à Jésus-Christ et entraient dans l’Église trinitaire (leur baptême d’hérétique antérieur ne comptant pas comme vrai baptême). En contraste, les croyants trinitaires du Latium considéraient très étrangement le baptême effectué dans une secte hérétique comme valide. Étienne Ier menaça d’« excommunication » les Maghrébins et les Anatoliens chrétiens. En réponse, un grand synode rassemblant 87 évêques à Carthage en l’an 256 réaffirma la légitimité et la nécessité d’un « nouveau » (vrai) baptême chrétien. Finalement, la médiation de l’évêque Denys d’Alexandrie poussa Étienne Ier à reculer. Encore une fois, nous voyons l’épiscope de Rome complètement isolé et non-obéit par l’Église universelle.

Dans la seconde moitié du IIIème siècle, les évêques chrétiens de certaines métropoles acquirent un ascendant sur les évêques des bourgades de leur diocèse. On appelait dorénavant cette sorte de « super-évêques » des métropolites. C’était l’équivalent des archevêques et des archidiocèses d’aujourd’hui. Dans ce contexte géographique et chronologique, le métropolite supervisant l’Italie centrale était l’archevêque de Rome. En 325, le Concile de Nicée – dont la principale raison d’être était de réfuter l’arianisme et où le métropolite de Rome était absent – décida que trois métropolites seraient à l’avenir compétents pour se prononcer dans toute la Chrétienté gréco-latine : Ceux d’Antioche, d’Alexandrie et de Rome. Cela faisait de cette triade de métropolites des sortes de « super-métropolites », ou patriarches. Cette compétence extraordinaire était alors conçue comme un privilège d’intervention occasionnelle, pas un pouvoir de direction continuelle.

En 343, le Concile de Sardique (en actuelle Bulgarie) affirma qu’un évêque condamné par une décision disciplinaire ecclésiale pouvait dorénavant contester cette décision en appel au patriarcat de Rome. Bien que déjà problématique, cette manifestation de suprématie romaine naissance doit néanmoins être nuancée, surtout à ce stade précoce. Il faut comprendre que la plupart des conciles et des discussions théologiques du IVème siècle se déroulaient entre Grecs et avaient lieu en Orient hellénique. En vérité, le patriarche de Rome était comparativement marginal dans ces débats doctrinaux. C’est pour cette raison ironique qu’initialement, des Orientaux eurent parfois volontairement recours à son arbitrage dans leurs controverses (ce qui ne signifie pas pour autant que ses avis furent toujours appliqués).

En 378, Faisant suite à ce précédent hasardeux, l’Empereur romain d’Occident Gratien, un chrétien nicéen, enjoignit l’administration impériale des provinces d’envoyer à Rome les évêques contestant une décision synodale de leur diocèse. Comment interpréter cet ordre ? Ratification naïve par l’État d’une pratique de l’Église préétablie ? Ingérence étatique malsaine dans les affaires ecclésiales ? Je propose une piste alternative : Nous savons que sous l’influence de l’évêque Ambroise de Milan, Gratien a activement œuvré à neutraliser l’arrière-garde sénatoriale païenne à Rome. C’est dans ce but qu’il renonça au titre de Pontifex Maximus (grand-prêtre du paganisme romain traditionnel), qu’il supprima les privilèges légaux des prêtres & prêtresses polythéistes, et qu’en 382 il retira symboliquement la statue païenne de la Victoire dans le Sénat de Rome. Il est vraisemblable que renforcer le rôle de Rome en tant que centre d’arbitrage des litiges ecclésiaux d’une partie du monde chrétien était pour Gratien une mesure parmi d’autres d’un programme plus vaste visant à diminuer l’aura de paganisme de la « ville éternelle » en y augmentant l’importance corrélative du christianisme. Aussi louable qu’ait été la fin poursuivie par Gratien, il nous faut reconnaître que ce stratagème humain n’obéit à aucun commandement scriptural clair de la Parole de Dieu.

En 380, l’Empereur d’Orient Théodose le Grand déclara vouloir rallier tout l’Empire à « la foi des évêques de Rome et d’Alexandrie », preuve que Rome ne faisait pas figure d’unique référence théologique à cette époque mouvementée. En 381, le Concile de Constantinople étendit la dignité patriarcale aux métropolites de Constantinople et Jérusalem, portant le nombre de patriarches de trois à cinq (sur le territoire de l’Empire romain). Le 3ème canon du Concile de Constantinople instaura une hiérarchie de « primauté d’honneur » accordant la 1ère place au patriarcat de Rome et la 2ème place à celui de Constantinople. Ce dispositif de cinq patriarcats était passablement occidentalo-centrique ; il omettait au moins deux autres patriarcats orientaux, à savoir {1} le Catholicos-Patriarche d’Arménie résidant au Saint-Siège d’Etchmiadzin dans le Caucase, et {2} le Catholicos-Patriarche d’Orient siégeant à Séleucie-Ctésiphon puis à Baghdad en Mésopotamie. Parmi ces cinq patriarcats susdits, Rome, suivie de Constantinople, jouissaient d’une préséance honorifique. Toutefois, aucun patriarcat ne pouvait prétendre avoir un pouvoir absolu – théorique ou effectif – sur l’ensemble de la Chrétienté. Ils pouvaient seulement faire valoir une attraction régionale. Il fallut attendre l’épiscopat de Sirice (384-399) pour que l’évêque de Rome prenne la mauvaise habitude de communiquer ses opinions aux autres évêques sous forme de décrétales.

En 451, le 28ème canon du Concile de Chalcédoine, présidé par le patriarche Cyrille d’Alexandrie, accorda une préséance égale à l’« ancienne Rome » et à la « nouvelle Rome » (c’est-à-dire Constantinople). Dans un geste schismatique, l’évêque de Rome Léon Ier rejeta ce 28ème canon du Concile de Chalcédoine. Cet acte hautement symbolique nous conduit à considérer Léon Ier comme le premier pape romain.

Soulignons que pendant tout ce temps, les écrivains de l’Église africaine (Tertullien, Lactance), de l’Église grecque (Eusèbe de Césarée, Athanase d’Alexandrie, Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nysse) et de l’Église occidentale (Ambroise de Milan, Hilaire de Poitiers) n’ont jamais attribués un quelconque droit de suprématie à l’évêché de Rome.

C’est une conjoncture de circonstances temporelles où la théologie n’y fut pour rien qui permit au patriarche de Rome de s’élever progressivement au statut de principal dirigeant religieux « chrétien » en Occident :

- À partir de 404, les empereurs d’Occident s’installent à Ravenne (Italie du Nord) et exercent peu de contrôle sur les affaires municipales de Rome, tandis que les patriarches de Constantinople demeurent sous l’influence directe des empereurs byzantins.

- Le métropolite de Carthage, principal concurrent à Rome (ou facteur d’équilibre) en Occident, se retrouve sous la domination des Vandales ariens au Vème siècle puis des Arabes musulmans au VIIème.

- Les autres patriarches orientaux (Antioche, Alexandrie, Jérusalem) et le métropolite de Séleucie-Ctésiphon (Mésopotamie) se retrouvent sous la domination islamique dès le VIIème siècle.

- L’aura et le prestige mondain et temporel de Rome, l’ancienne capitale impériale, rejaillit irrationnellement sur le patriarche y siégeant.

Or même si l’évêque de Rome a gagné un net ascendant en Occident dès cette époque, il fallu attendre au moins un autre demi-millénaire pour que ses erreurs théologiques deviennent incontestées dans l’Église d’Occident. Ainsi, le pédobaptême et le culte des icônes ne s’imposèrent pas en Occident avant le Xème siècle. Le baptême par aspersion ne remplaça pas le baptême par immersion avant le XIVème siècle. Les évêchés maintinrent leur autonomie liturgique complète jusqu’au VIIIème siècle, lorsque Pépin le Bref, Carloman puis Charlemagne accélérèrent la latinisation de l’Église franque pour faciliter la communication académique et l’administration étatique dans l’Empire carolingien. Paradoxalement, pour ce faire, les souverains carolingiens eurent largement recours à des prosélytes papistes venus en Europe continentale depuis l’actuelle Angleterre, tel que Willibrord d’Utrecht (658-739), surnommé l’« apôtre du Benelux », ou encore à des missionnaires natifs du continent mais formés en Angleterre, tel que Liudger le Frison (740-809), premier évêque de Münster en Westphalie.

Néanmoins, le légat pontifical en Europe du Nord, Boniface de Mayence (672-754), exploita ce processus de latinisation institutionnelle pour diffuser l’idéologie romaniste. Dès 741, ce métropolite/archevêque réorganisa l’épiscopat carolingien « sur le modèle anglais, autour d’un primat d’Austrasie [fonction qu’il détenait lui-même] et d’un primat de Neustrie » (Encyclopédie Larousse). On notera aussi que les nombreuses abbayes masculines et féminines que Boniface fonda en Occident continental furent massivement « peuplés d’Anglo-Saxons [papistes] qui furent pour lui des aides précieux » (Encyclopédie Universalis). Après son trépas, l’œuvre de Boniface fut prolongée par son remplaçant au rang de métropolite/archevêque/primat d’Austrasie, Chrodegang de Metz (715-766), qui joua un rôle central dans la suppression des anciens rites gallicans au profit du nouveau rite romain.

« On est d’autant plus porté à la méfiance que les bureaux pontificaux sont de grands spécialistes de faux en écriture. Falsification de faux documents, fabrication de fausses chartes : à Rome, on ne recule devant aucun mensonge pour renforcer la diplomatie. [L’arnaque littéraire la plus grossière émanant de la Papauté médiévale est la fameuse Donation de Constantin.] Aux alentours de 774-778, la chancellerie pontificale fabrique une fausse charte de l’Empereur Constantin qui, au début IVème siècle, avant de s’installer à Constantinople, aurait donné au pape Sylvestre le gouvernement de Rome, de l’Italie et de la partie occidentale de l’Empire. […] Après le pape, les plus grands faussaires sont les moines, dont les scriptoria sont très habiles à rédiger de fausses chartes. […] L’Abbaye de St-Germain-des-Prés produit toute une série de faux. […] À une époque où on accepte comme authentiques les reliques les plus extravagantes telles que le lait de la Vierge ou les couches de Jean-Baptiste, pourquoi douterait-on de l’origine d’un parchemin présenté comme authentique par de vénérables moines. » (Georges Minois, Charlemagne, Éditions Perrin, 2010, p. 82-83.)

C’est dans ce contexte que vers l’an 845, furent forgées les Fausses Décrétales par des activistes de la suprématie papale à l’Abbaye St-Pierre-de-Corbie (Picardie). Cette collection d’une centaine de pièces frauduleuses supposément émises par d’anciens épiscopes de Rome ou d’autres figures d’autorité servit très tôt au parti romaniste qui s’efforçait de réduire à néant les prérogatives des métropolites autonomes et l’autorité des conciles régionaux. (Jean-Marc Berthoud, Le Règne terrestre de Dieu, Éditions L’Âge d’Homme, 2011, p. 360-361.)

Ainsi, Hincmar de Reims, le métropolite de la cité éponyme (845-882) et précurseur du gallicanisme, s’opposa vigoureusement au pontife romain Nicolas Ier (858-867, « le seul grand pape entre Grégoire Ier et Grégoire VII ») qui brandissait répétitivement les Fausses Décrétales pour justifier sa supériorité illégitime. Le conflit survint lorsque Rothad, évêque papiste de Soissons (Picardie), excommunia un prêtre sous prétexte qu’il avait une épouse. Vers 862, un concile dirigé par Hincmar à Soissons destitua Rothad qui se réfugia auprès de Nicolas Ier, lequel invoqua les Fausses Décrétales qu’Hincmar rejeta dans ses écrits (dont son De Jure Metropolitanorum) même si Rothad revint mourir à Soissons. Finalement, la suprématie pontificale ne devint effective qu’après la Réforme grégorienne dont les objectifs furent réalisés en France en XIème siècle, en Angleterre au XIIème puis en Germanie au XIIIème à l’issue de la longue Lutte du sacerdoce et de l’Empire.

C’est aussi au Haut Moyen Âge que s’est imposé le culte des saints, acte d’idolâtrie qui vient annuler le christianisme salvifique. Nombre de saints dans l’Église romaine sont en fait des calques d’anciennes déités païennes. On peut, par exemple, se référer à sainte Brigitte, déesse de la fécondité, et à « Grégoire de Tours [qui] relata l’initiative pastorale d’un évêque auvergnat qui, impuissant à déraciner une fête païenne se déroulant sur le mont Helarius, construit sur les lieux une église en l’honneur du saint chrétien Hilarius » (ASSR).

Autour de l’An Mil, s’il est avéré que du point de vue temporel tout n’était pas noir – révolution agricole, essor urbain, pacification féodale, innovation technologique (cathédrales gothiques) – au plan spirituel, c’est vraiment l’âge des ténèbres européen. Le polythéisme papal s’était alors confortablement imposé depuis plusieurs siècles, et les dernières poches de résistance ont été pratiquement anéanties. Mais la redécouverte de la doctrine apostolique par les pré-réformateurs dès le XIIème siècle (Vaudois français & italiens, Wyclifites anglais, Hussites tchèques & polonais) annonce la Réformation protestante du XVIème siècle.

Plus proche de nous dans l’histoire : Le dogme de l’immaculée conception ne fut décrété qu’en 1854 ; le pontife romain n’est devenu « infaillible » (!) qu’en 1870 ; l’âge de la première communion à sept ans n’a été fixée qu’en 1910 ; la « vierge » Marie n’est reconnue « corédemptrice » (!) qu’en 1943 ; le récit non-biblique de l’assomption ne fut officiellement adopté qu’en 1950 ; les limbes furent solennellement abolies par le Vatican qu’en 2006 ; et la prétendue illégitimité de la peine capitale ne fut inscrite dans le Catéchisme de l’Église catholique qu’en 2018.

Démonstration faite, il n’est pas erroné de dire que des Pères de l’Église furent, en rétrospective, calvinistes dans de multiples domaines de leurs théologies, tout particulièrement en sotériologie.

En guise de réponse supplémentaire, je renvoie aux documents suivants ma détractrice qui exploite l’idée de la fausse problématique du canon néotestamentaire comme légitimation d’une tradition extra-scripturaire :

- De l’oral seul à l’Écriture seule [Blog Chrétien Protestant]

- L’usage gallican (1552-1771) de l’Afrique chrétienne tardo-antique : Les modalités de l’unité ecclésiale ⇒ Cyprien ecclésiologue, une référence emblématique [Revue de l’histoire des religions – Librairie Armand Colin]