Le prince de Transylvanie Gábor Bethlen (1580-1629) recevant le conseil d’un pasteur réformé sur une récente monnaie hongroise

L’historiographie de la Réformation protestante aux XVIe et XVIIe siècles a largement négligé l’Europe centrale et orientale. Le présent article vise à contribuer à remédier à cette lacune. Il y sera donc question, comme son titre l’indique, du mouvement de renouveau spirituel et culturel basé sur la Bible – Parole de Dieu – qui revivifia l’Occident lors de cette période.

Après un long périple l’ayant mené de la chaîne montagneuse de l’Oural jusqu’à la plaine de Pannonie en passant par la Steppe eurasienne, le peuple hongrois/magyar rejoignit la Chrétienté occidentale au tournant du second millénaire. Cette intégration fut symboliquement inaugurée par la conversion du roi Étienne Ier de Hongrie au christianisme en l’an de grâce 1001. Ses successeurs et ses sujets suivirent son exemple et pendant les cinq siècles subséquents, le Royaume de Hongrie fut un État européen stable et florissant. L’étendue de son territoire englobait le foyer national d’au moins deux autres peuples : Le Royaume de Croatie (c-à-d la Slavonie-Dalmatie en union personnelle permanente avec la couronne hongroise) et la Slovaquie (couramment appelée la « Haute-Hongrie »).

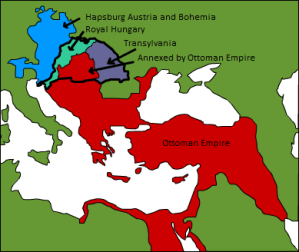

Mais malheur, en 1526, les hordes maléfiques du Califat islamique pénètrent dans le cœur du bassin des Carpates et écrasent les armées réunies des Royaumes de Hongrie et de Croatie à la bataille de Mohács. Cet événement tragique entraîne, dès 1538, l’éclatement de l’ancienne Hongrie médiévale. À peine trois ans plus tard, en 1541, l’Empire ottoman s’empare du milieu de la Hongrie qu’il restructure en province musulmane, la Hongrie ottomane, scindant ainsi la Hongrie en trois entités politiques distinctes pendant les prochains deux siècles et demi. Ensuite, la dynastie des Habsbourg d’Autriche (catholiques fanatiques) s’empare de la tranche de territoire s’étendant de la limite sud de la Pologne jusqu’à la mer Adriatique et couvrant l’ouest des actuelles Slovaquie, Hongrie, Slovénie et Croatie (direction nord→sud) ; cette bande est appelée la Hongrie royale.

Toutefois, grâce au secours de la providence céleste, la majorité de la noblesse hongroise rebondit sur ses pieds et se réorganisa autour de la Principauté de Transylvanie quasi-indépendante (aujourd’hui entièrement située en Roumanie). À ce « bloc de départ » territorial vinrent s’ajouter, dès 1571, l’est des actuelles Hongrie et Slovaquie. Ce deuxième État hongrois est judicieusement surnommé Royaume de Hongrie orientale par les historiens magyarophones.

Voici quelques cartes pour vous situer géographiquement (cliquez pour élargir – s’il y a lieu) :

Partition du Royaume de Hongrie en 1538 entre trois entités : Principauté de Transylvanie, Hongrie ottomane et Hongrie royale

Comme en France, le protestantisme se propage rapidement en Hongrie dans la décennie 1550. En 1557, un premier synode national a lieu à Csenger, ville située à la pointe est de l’actuelle Hongrie. En 1567, un second synode national réunit à Debrecen (en zone transylvaine) adopte la Confession helvétique postérieure rédigée par Bullinger, le successeur de Zwingli à Zurich. Debrecen devient dès lors le centre académique réformé le plus important en dehors de l’Europe occidentale, au point que cette cité porte le surnom de Roma Calvinista jusqu’à ce jour. En 1568, la Diète (assemblée législative) de Transylvanie réunie à Turda (en actuelle Roumanie) reconnaît quatre confessions religieuses (calvinisme, luthéranisme, catholicisme et unitarisme) et tolère l’« orthodoxie » orientale. La plupart des Hongrois de Transylvanie étaient d’obédience calviniste, la minorité bourgeoise allemande était luthérienne, tandis que la paysannerie roumaine de cette principauté demeura pseudo-orthodoxe.

De 1605 à 1699, la Principauté de Transylvanie forme un État quasi-indépendant possédant ses propres institutions, ses propres lois et sa propre armée. Officiellement vassale de l’Empire ottoman mais également convoitée par le Saint-Empire romain des Habsbourg, ses princes réformés réussissent à maintenir une politique d’équilibre et d’autonomie vis-à-vis ces deux pouvoirs hégémoniques. Sous le règne de ces princes, la culture hongroise épanouit et les fondements littéraires du magyar (la langue hongroise) sont établis grâce à des traductions de la Bible. Les écoles et les collèges se multiplient. En 1653, l’érudition réformée produit la Magyar Encyclopædia, première œuvre de cette envergure dans cette langue.

Sources :

- Le protestantisme en Hongrie [Musée virtuel protestant]

- History of the Reformed Church in Hungary [Reformatus]

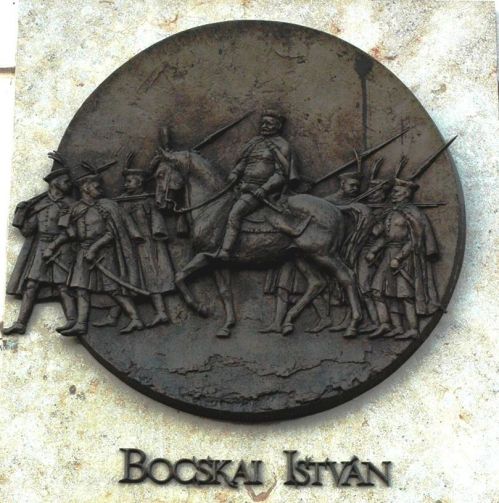

Plaque commémorative en l’honneur du prince réformé Étienne II Bocskai (1557-1606) à Košice en Slovaquie

Comme la quantité de ressources françaises sur la Réformation en Hongrie et en Transylvanie est très limitée, j’ai dressé une une listes des princes calvinistes de Transylvanie du XVIIe siècle récapitulant leurs principales réalisations…

- Étienne II Bocskai (1604-1606) : Il mène une insurrection anti-Habsbourg en 1604-1606 pour la défense des protestants ; il obtient – avec la Paix de Vienne conclue avec les Habsbourg en 1606 – l’indépendance de la Transylvanie et la liberté de culte des réformés en Hongrie Royale.

- Gábora (ou Gabriel) Bethlen (1613-1629) : Il construit un nouveau palais à Alba Iulia, la capitale transylvaine ; il fonde une académie réformée ; il oblige les propriétaires terriens à scolariser les enfants de leurs serfs ; il guerroie contre les Habsbourg en Slovaquie de 1619 à 1626 pour soutenir les protestants tchèques et allemands dans le cadre de la Guerre de Trente ans ; il obtient le respect de la liberté de culte des réformés en Hongrie Royale.

- Georges Ier Rákóczi (1630-1648) : Il défait les Ottomans de la Hongrie occupée en 1636 ; il assiège Brno (la capitale de la Moldavie) avec les Suédois en 1644 ; il obtient la liberté de culte pour les réformés de Hongrie royale ainsi que le contrôle des sept comtés (le Partium) au Traité de Linz en 1645 ; bâtit le Palais Rákóczi à Prešov dans l’est de l’actuelle Slovaquie.

- Georges II Rákóczi (1648-1659) : Il s’allie à la Suède et le Brandebourg (des puissances protestantes) à la fin de la Guerre de Trente ans en 1648. Aux négociations de Westphalie terminant cette grande guerre européenne en 1648, la Principauté de Transylvanie siège comme État indépendant.

- Jean III Kemény (1560-1562) : Il entreprend une expédition dans le Grand-Duché de Pologne-Lithuanie où il est fait prisonnier par les Tatars de Crimée (des musulmans à la solde des Turcs) de 1656 à 1659.

- Michel Ier Abaffi : (1661-1690) : Il combat les Habsbourg dans la campagne de 1683 ; il accepte la suzeraineté des Habsbourg en 1687 en contrepartie d’un traité en vertu duquel la Transylvanie conserve ses droits politiques et religieux.

- Imre Thököly (1690) : Il est prince de Haute-Hongrie dès 1681 ; il guerroie contre les Habsbourg en 1683 mais est emprisonné à Andrinople par le sultan en 1686 ; il écrase une armée Habsbourg à la bataille de Zărnești (au nord-ouest de l’actuelle Roumanie) en 1690 mais doit se réfugier en Thrace à cause des autres avancées de la « Sainte-Ligue » papiste.

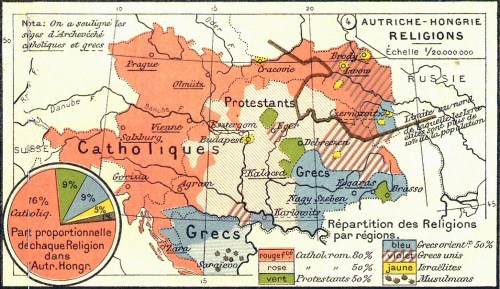

Trois enclaves protestantes en Autriche-Hongrie au début du XXe siècle (en vert) ··· Du nord-ouest au sud-est : L’enclave réformée hongroise du Comitat d’Abaúj-Torna (chef-lieu Kassa) ; l’enclave réformée hongroise de la Cité de Debrecen (Comitat d’Hajdú-Bihar) ; et l’enclave allemande luthérienne du Comitat de Brassó (chef-lieu éponyme)

Deux ouvrages publiés par la maison d’édition allemande “Vandenhoeck & Ruprecht Verlage” publiés à l’occasion du 500ème anniversaire du déclenchement de la Réformation protestante (1517-2017) :

Reformations in Hungary in the Age of the Ottoman Conquest

Studies on the History of the Reformation in Hungary and Transylvania